تأصيل التصوف من الكتاب والسنة – بحث جديد

|

|||

|

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً |

|||

|

إنّ الله عزّ وجلَّ أنزل الدين على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأكمله دينا قيما، حنيفية سمحة، تستوعب الإنسان في كليّته، وطبيعته المركّبة وعناصره الممتزجة امتزاجا محكما في فطرته التي فطره الله عليها، كتابا غير ذي عوج، يخاطب العقل والروح والبدن، ولا يفصل شيئا من ذلك عن شيء، فليس الدين فكرا مجرّدا ولا شعورا محضا ولا فعلا متفرّدا، إنه منهج للإنسان بكليّته الفكرية وباطنه الشعوري ومظهره السلوكي. ومن ثمّ يشكّل الدّين حقيقةً واحدة ذات مظاهر متكاملة، لا انفصامَ لها، تعمُر حياة الإنسان وتغمُر كيانه، قلبا وقالبا، سُلوكا ومَعايِيرَ وغاياتٍ، فتقيم توازنا بين الرُّوح والجَسَد وبين الظاهر والباطن. هذه التكاملية هي التي عبّر عنها حديثُ جبريل، والذي كان بمثابة درس المراجعة لما درسه الصحابة في نحو عقدين من التزكيّة النبوية. فقد جاء جبريل عليه السلام يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يلخّص رسالته العظيمة في الإسلام والإيمان والإحسان، فالنبي صلى الله عليه وسلّم إذ يخاطب الروح الأمين إنما يخاطب من خلاله الأمة جميعها، فأما جبريل فقد كان يصدّقه في كل ما يقول ولهذا عجب الصحابة من هذا الطالب الغريب الذي يصدق الأستاذ: ” عجبنا له يسأله ويصدقه” إذ المفروض أنه لا يعرف ما يَسأل عنه. ومن ثمَّ جاءت مراتب الدين الثلاث، سلسلة مترابطة نسيج وحدها، لتغطّيَ مناحي الشخصية المسلمة كلها، فالإسلام هو الضابط للسلوك الظاهر، والموجّه لأعمال الجوارح، والإيمان هو المصحّح للمعتقد الباعث على العمل، الموجب للتّسليم والانقياد، والإحسان هو النافثُ في الأعمال روحها والمزكي للمقاصد والغايات. تتكامل هذه المراتب لتعكس حقيقة الدين الواحد، كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم. من هذا المعين الرباني تفجرت ينابيع الحكمة وسالت أودية العلوم وزهت رياض المعرفة، فسامت فيها العقول وتمايزت فيها الأذواق والفهوم، قد علم كلّ أناس مشربهم، فمنهم من أوتي فهما في التنزيل وعلمه الله التأويل، ومنهم من شرح صدره لفصل الخطاب وفض الخصام، ومنهم من بزّ أقرانه في الرواية والإتقان، ومنهم من كان للفتوى موردا وللمشكلات موئلا. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول هذا التخصُّص لدى أصحابه، قائلا : (أرحَمُ أمَّتي بأمَّتي أبو بَكْرٍ ، وأشدُّهم في دينِ اللَّهِ عُمرُ وأصدقُهُم حياءً عُثمانُ ، وأقضاهُم عليُّ بنُ أبي طالبٍ ، وأقرأُهُم لِكِتابِ اللَّهِ أبيُّ بنُ كَعبٍ ، وأعلمُهُم بالحلالِ والحرامِ مُعاذُ بنُ جبلٍ ، وأفرضُهُم زيدُ بنُ ثابتٍ ألا وإنَّ لِكُلِّ أمَّةٍ أمينًا ، وأمينَ هذِهِ الأمَّةِ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ)[1]. وقد تأكّد هذا التخصّص في عصر الصحابة ثم التابعين، فنشأت في الأمة مدارس العلوم، ففي مكة المكرمة أسّس ابن عباس مدرسة للتفسير، سارَ على نهجه فيها من تبعه من تلاميذه وهم أعلم الناس بالتفسير، وظهرت في المدينة مدرسة فقهية متينة، على يد عبد الله بن عمر وأبناء الصحابة من الفقهاء السبعة وغيرهم، ونشأت الردود على الخوارج والفرق المنحرفة في العراق على يد عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذهما. بيد أن السّلف من الصّحابة والتابعين أغناهم ما فازوا به من السّمْع عن تَعَنّي الجَمْع، كما استغنوا بأنوار البصيرة وصحة السليقة عن التقعيد وتحصيل القوانين، فلما مضى الصدر الأول وتعاقبت الأجيال، وتبدّلت الأحوال، وتفرّق حملةُ العلم في الأمصار وساروا في الأقطار، انتهضت الهمم لجمع الرواية وتدوين الدّواوين، بالرحلة والأسفار، حفظا للعلم وتقييدا له من عاديات الزمن، وكان بدءُ ذلك في منتهى القرن الأول، ثم لم ينصرم القرن الثاني حتى استحالت العلوم صناعات، فاشتغل المجتهدون بالنظر والاستنباط، وتكلموا في مسائل العلوم وأخرجوها من القوة والإمكان إلى حيّز الوجود والإتقان ووضعوا لها الألقاب الجارية بينهم واخترعوا لها المصطلحات، ورفعوا القواعد ومهدوا الأصول، ورتّبوا الأبواب وحرروا الفصول، فمسيرة العلوم مرّت بثلاث مراحل : مرحلة السّمع ثم مرحلة الجمع وختمت بمرحلة التفقّه. قال الناظم في سبك هذا المعنى الذي أصله لسيدي أحمد زروق: للأول السمع وللثاني فَقَدْ * جمعٌ وللثالث فقه يُعْتَمَدْ من ثمَّ لم يبقَ سوى اتباعِ * ما دوّن الثالث بالإجماعِ وإنما تَتَفَتَّقُ العلوم بما يستجدّ للناس من مشكلات الواقع أو يتولّد لدى النظّار من إشكالات المعرفة، فمبنى مسيرة العلوم على أوضاع تجدّ ومواضيع تنشأ. فأما الأوضاع فهي النّوازل والواقعات التي تلمّ بالناس والتحوّلات والتطورات التي تطرأ على حياتهم، ومن ذلك حدوث اللحن الذي استوجب وضع النحو، وتفرّق الصحابة والتابعين في الأمصار الذي استدعى جمع السنة وتدوينها، وكالطوائف التي نبتت في الأمة والملل التي عاشت تحت ظلّها، فانتهض العلماء للردّ عليها ومناظرتها فاقتضى ذلك الكلام على أصول العقائد وفروعها، إلى غير ذلك من التطورات الكلية والجزئية التي حفّزت العقل المسلم. ثمّ لا تزال العلوم تزداد ثراءً بالمواضيع الناشئة عن صيرورتها الذاتيّة وتراكم المعرفة ونضجها، وبروز المعضلات والحاجة إلى تحرير المفاهيم وكذلك التطوّر المنهجي حيث يترقّى النظر تدريجيّا من مستوى معالجة الجزئيات إلى بناء الكلّيات، واستنباط القواعد والقوانين، واستخراج الأصول. وهكذا تشكّلت شجرةُ المعارف الإسلامية لتشمل جميعَ مناحي الدّين، في شبكة من العلوم والفنون المتكاملة، والمتساندة. وعلى هذا النحو وبشكل طبيعي استشعر كثير من أئمة التابعين الحاجة إلى التذاكر والبحث في رُوح الدّين وما به صلاح الأعمال وصفاء النّفوس، وإنما أجاءهم إلى ذلك، ما شاهدوه من إقبال النّاس على الدّنيا وتكالبهم عليها وبعدهم عن ما كان عليه سلفهم الصالح من العكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزُّهْدِ في ما تميل إليه النفوس من الملذات وَالمَالِ وَالجَاه. بدأ هؤلاء يبحثون عن السبل الموصلة إلى إحياء روح الدين، وربط صور الأعمال بمقاصدها، وبلوغ درجة التوحيد الخالص والمعرفة الربانية، فصار لبعضهم كالحسن البصري وتلاميذه من بعده دروسٌ يتكلمون فيها عن أحكام الورع ومحاسبة النفس، ويصفون لمن يغشاهم ويرتادهم كيفية تصفية الباطن من كدورات النفس وعيوبها وصفاتها المذمومة كالغلّ والحقد والحسد والغش وطلب العلوّ وحب الثناء والرياء وغير ذلك. وقد أخذ النظر في هذا المنحى من المعرفة عناوين وألقابا مختلفة على مر العصور فعرف بـ “الرقائق ” أو ” الرقاق ” كما في البخاري، وأحيانا يأتي تحت عنوان “الزهد” كما في كتب السنة القديمة. ثم استقرّ الاصطلاح على اسم ” التصوف”، كما استقرّت مصطلحات العلوم الأخرى، واستحدثت بعد أن لم تكن. وإذا كان لنا أن نجري مقارنة حتى تتميز الأمور، لأنه بذلك تتبين الأشياء، فلنقل مع أبي حامد الغزالي: إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر وعلم باطن، فعلم الظاهر هو أعمال الجوارح وعلم الباطن هو أعمال القلوب، والوارد على القلوب- التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت- إما محمود أو مذموم. ولا ينبغي التوقف عند الاسم والعنوان فلا مشاحّة في الألفاظ بعد فهم المقاصد وعادة العقلاء التسامح في الإطلاقات، خلاف ما درج عليه بعض الذين يحاكمون بالاسم ويحكمون عليه دون تأنّ ولا تؤدة ولا بحث عن المحتوى فالأسماء والمصطلحات لا عبرة بها إلا بقدر دلالتها، ولعل ذلك مندرج في قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها)، وعليه فإن الأسماء والمصطلحات لا توصف ببدعة ولا ابتداع. فأكثر أسماء العلوم الإسلامية لم تكن معروفة في الصدر الأوّل بهذه الأسماء كالفقه، وحتى مصطلحات أهل الحديث من إرسال وعضل وصحة وحسن ووضع، إلا أن الناس قد تواضعوا عليها واستحسنوها بقدر ما تؤديه من وظيفة البيان وإزالة الالتباس والاكتنان. فنعمت البدعة هي، كما قال عمر، والأمر في الوضوح والبيان لا يفتقرُ إلى برهان. فإذا كانت الأسماء إنما تعتبر بحسب محتواها وفحواها عند أهلها، فما هو فحوى التصوف وما هو محتواه؟ لا جرم أن الناس قد اختلفوا في تعريف هذا اللفظ اختلافا كبيرا حتى بلغت التعاريف المقترحة إلى ألفَيْ قول، كما يقول سيدي أحمد زروق في قواعده، واختلاف التعريفات – كما يقول ابن أبي شريف- راجع إلى مقام من مقامات التصوف غلب على قائله النظر إليه، فعرفه به باعتباره الركن الأعظم، كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام الحج بقوله:” الحج عرفة” باعتباره ركنه الأعظم. وقد أشار البستي إلى هذا الخلاف في تعريف التصوف بقوله: تخالف الناس في الصوفي واختلـــــفوا جهلا وظنوه مشتقا من الصوف ولست أمنح هذا الاسم غير فتـــــــــى صاف فصوفي حتى سمي الصـــوفي ولكن التعريف بالغاية هو التعريف المختار فإن تشأ قلتَ التصوف هو صدق التوجّه، أو هو الإحسان، فالإحسان كمالٌ لا حدود له، وتسام لا سقف له فهو شعور بالحضور والشهود مقارنا للعبادة، فلا العبادة في نفسها تمثل الإحسان، ولا ذلك الشعور المتسامي والشهود المتعالي يمثل الإحسان حتى يجتمعا معا. ولما كان الإحسان أعلى مرتبة في بناء هذا الدين لا يمكن أن يحلق إليها من لم يمر بمرتبتي الإسلام والإيمان فكيف يبني الدور الأعلى قبل تشييد الأرضية، فهذا الترتيب هو الممر الآمن والطريق الإجباري للوصول إلى الإحسان، ولهذا ذكره عليه الصلاة والسلام أخيرا لإشعار السامع بأنه لا مطمع في الإحسان لمن لم يتحلّ بالإسلام والإيمان، وأنه درجة لا منتهى وراءها ولا غاية بعد مداها فلأجل ذلك كان التشبيه مشهدا من أحوال القلوب يملك على النفس أقطارها وترفع فيه الحجب أستارها ” كأنك تراه “. ولكنه عليه الصلاة والسلام، لما رأى عز المقام ووعورة الطريق، نزل بالسامع درجة وأشار له بأن دون ذلك رتبة، لكنها تظلّ جليلة وهي رتبة العلم. فإن لم تكن مشاهدا فليكن في علمك أنه عليك شاهد. “فإن لم تكن تراه فإنه يراك”. فتصوّر أي إقبال وأي بهجة وأي هيبة لمن يرى الباري جل وعلا، بل أي فناء وانمحاء للأكوان في هذه الحالة، إنها كمالات تسعى إليها الهمم العالية وترقى إليها النفوس المؤيدة، ولهذا بحث العلماء عن ناظم يتمثل في علم له قواعده ومصطلحاته، فهذا الفضاء المترع بالمحبة والمشرق بالأنوار وهذه الرؤى والأشواق والشفافية لا يمكن إلا أن يكون لها ناظم يجمعه وسياق يسوقه بإزاء صور الأعمال. فكما اختصّ الإسلامُ المتمثل في أعمال الجوارح بعلم يبحث في فهم خطاب التكليف ويحوطه لدى التنزيل بما يضطبه من خطاب الوضع فكان ذلك العلم هو علم الفقه. وكما اختصّ الإيمان بعلم يحدّ مفاهيمه ويبين مناهجه فكان ذلك هو أصول الدين وعلم الكلام، فكذلك الإحسان وضع له الباحثون عن طرق الوصول إليه علما أسموه التصوّف، يرسم معالم الطريق ويضع مراسمها. ومن ثمّ فإن التصوّف ليس أمرا مستحدثا، حادثا في الملة، بل هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضوان الله عليهم، فهم أئمة الزهاد والعباد والمتوكلين والفقراء الراضين والصابرين والمخبتين، وأهل الكرامة الباهرة والاستقامة الظاهرة، أرباب الكشف الصحيح، والذوق الصريح، فهم وإن لم يحلّوْا بهذا الاسم، لشرف ما اختصوا به من منقبة الصحبة التي لا تدرك، فقد تحققوا المعنى، فإنما هم كما قال أحد الصالحين “التصوُّف اليوم اسمٌ بلا حقيقة، وقد كان لدى السلف حقيقة بلا اسم”. فخلاصة القول: إنّ التصوف ليس دينا خاصا، وإنما هو نوع من التخصُّص الوظيفيّ (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) لمعالجة باطن الإثم وأحوال القلوب طبقا للكتاب والسنة واجتهاد الأئمة واستحسانات الشيوخ. والنسبة بين هذه العلوم ليست نسبة تناف وتضادٍ أو استقلالٍ وتمايز، بل هي نسبة التكامل والاقتران، فالتصوف كالروح لسائر الأعمال، فهو كلي لها وشرط فيها إذ لا علم ولا عمل إلا بصدق التوجه إلى الله تعالى. فالإخلاص شرط في صحتها، وقبولها. وفي المقابل العمل شرط كمال في التصوف،كما يقول سيدي أحمد زروق في قواعده، حيث أشار إلى التلازم بين العلم والعمل قائلا: وقد عرف أن التصوف لا يعرف إلا مع العمل به فالاستظهار به دون عمل تدليس، فالعمل شرط كماله، قال الناظم: لذاك قيل العلم يدعو العملا * إن يلفِهِ قرّ وإلا ارتحلا والحاجة إلى التصوُّف حاجة حاقّة لا انكفاك للإنسان عنها، سواء كانت في صيغها المعروفة عند القوم أو في ما يحقّق مقصودها، وذلك أنّ الإنسان لا ينفكُّ في الغالب عن دواعي الشرّ وبواعث الرياء وخفيات الحسد، ولما جبل عليه من الرّضا عن النفس، والإعجاب بالعمل، فلا يكاد الإنسان يطّلع من نفسه على ما هو متدنّس به من المساوئ المخزية، ولا يستبين ما هو منغمس فيه من الأحوال غير المرضية، فيشْتَبه عليه العمل الصحيح بالعمل المعتلّ، وأنّى له الخلوص من كل ذلك إلا بمعرفة حدود هذه المهلكات وأسبابها وعلاماتها وعلاجها، ولذلك عدّه العلماء من فروض العين، كالغزالي في الإحياء وابن عابدين في الحاشية وغيرهما. ثم إنّ استمداد علم التصوف إنما هو من الكتاب والسنة، قال أبو سليمان الدارانـيُّ رضي الله عنه ربما تقع في باطني النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين وهما الكتاب والسنة. وقال الجنيد من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن أمورنا مشيدة بالكتاب والسنة. فعلى القرآن الكريم معتمد التصوف ومنه نشأته وفي حضن دلالاته الظاهرة وإشاراته الباطنة تطوّر، فقد كانت التجربة الصوفية تجسيدا لقيم القرآن الكريم وأوامره ونواهيه، وغوصا في معانيه، واستمدادا لفتوحه. فالتصوف علم يبتغي العَمل، ولهذا قال الجنيد رحمه الله: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال، وإنما أخذناه عن الجوع والسهر وملازمة الأعمال. إنه البحث عن طرق الوصول والارتقاء إلى مقام الإحسان بمختلف الوسائل التي سموها مقامات من توبة وصبر وشكر ويقين وصدق ومعرفة وتخلية وتحلية. فاخلع نعال الكون جملة وجي تكن على طول المناجاة نجي كما يقول الأخضري في القدسية. إنّ الصوفية تقدم أنواعا شتى من الوسائل مستقاة من الكتاب والسنة والتجارب الروحية الخاصة اعتمادا على قوله تعالى(وفي أنفسكم أفلا تبصرون). فجدوا في العبادة وألزموا أنفسهم الأوراد في الأوقات وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق. وشددوا في الامتثال والمحافظة على المندوبات واجتناب المكروهات حتى كاد ألا يكون لديهم فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب ولا بين مكروه ومحرم، “وهذا الاعتبار جَرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية ومن حذا حذوهم ممن اطرح مطالب الدنيا جملة، وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة”. والكلام للشاطبي في الموافقات. واشتغلوا بالأذكار فرتعوا في رياض الجنة كما في الحديث الصحيح “إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا “، قيل : يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال:” حلق الذكر “ وكأن الشاطبي الآخر وهو الإمام أبو القاسم صاحب “حرز الأماني” رحمه الله يعنيهم بقوله: روى القلب ذكر الله فاستسـق مقبـلا ولا تعـد روض الـذاكــــريـن فتـمحلا وَآثِرْ عَنِ الآثَارِ مَثْرَاةَ عَذْبِهِ … وَمَا مِثْلُهُ لِلْعَبدِ حِصْناً وَمَوْئِلَا وَلاَ عَمَلٌ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِهِ … غَدَاةَ الْجَزَا مِنْ ذِكْرِهِ مُتَقَبَّلَا فأصولهم في الكتاب والسنة وأفعال السلف قد تكون دقيقة وقد ضرب سيدي أحمد زروق في قواعده أمثلة في القاعدة 33 بقوله: ومثال الصوفي: حديث الرجل الذي استلف من رجل ألف دينار فقال: أبغني شاهدا. فقال: (كفى بالله شهيدا)، فقال: أبغني كفيلا، فقال: (كفى بالله كفيلا). فرضي. ثم لما حضر الأجل، خرج يلتمس مركبا فلم يجده، فنقر خشبه، وجعل فيها الألف دينار، ورقعة تقتضي الحكاية، وأبذلها للذي رضي به وهو الله سبحانه فوصلت. ثم جاءه بألف أخرى وفاء بحق الشريعة. أخرجه البخاري في جامعه. ومنه:(إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا)، فجعل متعلق الخوف وهو يوم القيامة مستقلا عن الحامل على العمل وهو وجه الله والله أعلم. وقد قال رجل للشبلي رحمه الله: كم في خمس من الإبل؟ قال: شاة في الواجب، فأما عندنا فكلها لله. قال له: فما أصلك في ذلك؟ قال: أبو بكر حين خرج عن ماله كله لله ورسوله. ثم قال: فمن خرج عن ماله كله لله فإمامه أبو بكر، ومن خرج عن بعضه فإمامه عثمان. اهـ ثم إنّ للمتصوفة في مسألة البدعة اختيارا بنوا عليه مذهبهم، حيث مالوا إلى مذهب الشافعية ومتأخري المالكية في تقسيم البدعة إلى مذمومة وحسنة وإجراءها على الأحكام الخمسة، وجلُّ إجراءاتهم وترتيباتهم التنظيمية كالأوراد والاجتماع والجهر بالذكر والسبحة وغيرها، مردها إلى الجدل القديم الجديد فيما يسمى ببدعة الترك ولنا فيها بحث طويل في كتاب “مشاهد المقاصد”، ذكرنا فيه موقف الشاطبي ومن خالفه. ومن أبرز من اختلف مع الشّاطبي شيخه أبو سعيد بن لب الذي ألف كتابا في الرد عليه في مسألة الدعاء جماعة عقب الصلوات لما بلغته فتوى الشاطبي، فأنكر ترك الدعاء إنكارا شديدا، ونسب بذلك للإمام أنه من القائلين أن الدعاء لا ينفع ولا يفيد. يقول المواق في سنن المهتدين: “ولم يَأْل الأستاذ أبو سعيد بن لب أن يقيد في ذلك تأليفا سماه “لسان الأذكار والدعوات مما شرع أدبار الصلوات” ضمنه حججا كثيرة على صحة ما الناس عليه، جملتها أن غاية ما يستند إليه المنكر أن التزام الدعاء على الوجه المعهود، إن صح، أنه لم يكن من عمل السلف، فالترك ليس بموجب للحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه خاصة. وأما التحريم أو الكراهة فلا، ولا سيما فيما له أصل جُمْلي كالدُّعاء. فإن صح أن السلف لم يعملوا به، فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم، مما هو خير كجمع المصحف ثم نقطه وشكله، ثم نقط الآي ثم الخواتم والفواتح وتحزيب القرآن، والقراءة في المصحف في المسجد، وتسميع المؤذن تكبير الإمام، وتحصير المسجد عوض التحصيب، وتعليق الثريات ونقش الدنانير والدراهم بكتاب الله وأسمائه. وقال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وكذا يحدث لهم ترغيبات بقدر ما أحدثوا من الفتور. وجاء: آفة العبادة الفترة وفي القرآن ] وتعاونوا على البر والتقوى [ ). وخلاصة القول في هذا الموضوع: أن النظر في هذا الخلاف يدور على أربعة أصول: أولا: هل البدعة صنف واحد أم أنها أصناف بحسب الدليل الذي يشملها. ثانيا: هل الترك مع قيام الداعي في التعبديات له دلالة على النهي أو لا دلالة له على ذلك ثالثا : الفرق بين الموجب وبين المقتضي. رابعا: الفرق بين إضافة المتروك إلى عبادة محدودة واعتقاده جزءا مكملا لها فلا يشرع أم عدم إضافته فيرد إلى أصل الإباحة أو الاستحباب. ونحن نرى صحة ما ذهب إليه الإمام ابن عرفة من التفصيل بين ما أضيف إلى عبادة بحيث يصبح وكأنه جزء منها فهذا غير مشروع وما سواه… ونضيف إليه ثلاثة ضوابط كالتالي: الضابط الأول: أن لا يعطى حكما شرعيا كالوجوب أو الندب إذا لم يكن مشمولا بدليل كالأدلة المتعلقة بالذكر الدالة على استحبابه في كل الأحوال فلا يجوز لمن اختار تلك الأذكار أن يقول إنها واجبة مثلا إلا إذا كانت بنذر. الضابط الثاني: أن لا يحكم لها بثواب معين، فإن من يحدد الثواب ومقاديره هو الشارع، والدليل على ذلك أن الصحابي الذي قال: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه …الحديث : لولا أن الشارع أخبر بعظم ثوابها ما كان لأحد أن يحدد لها ثوابا معينا. إلا أنه يدل من جهة أخرى على أنه لا حرج على من أنشأ محامد في إطار ما علم من صفات الله تعالى وأسمائه، وأن الأمر ليس فيه توقيف فهو عليه الصلاة والسلام لم يلمه على ذلك، بل أقره و أثنى عليه. الضابط الثالث: أن لا يشمل المتروك دليل نهي من تحريم أو كراهة. تلك هي الضوابط الثلاثة بالإضافة إلى ضابط ابن عرفة شيخ المالكية، فمن ترك شيئا احتياطا فلا لوم عليه، ومن فعل القربات بضوابطها استكثارا من الخير، فهو على خير، ولا ينبغي أن ينكر البعض على البعض في مواطن الاجتهاد، بله التشنيع والتبديع ” وإنما الأعمال بالنيات”. ***

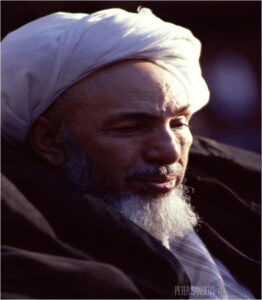

لقد تصوّر الصوفية السلوكَ سَفَرا إلى الحقّ سبحانه وتعالى، رحلة روحانية على بساط القلبِ، تعرُج فيها النفس بالتدريب والتهذيب، مدراجَ السّالكين وتَتَرَقّى في مقامات القٌرْب، رحلة سَبَق فيها المفردون الذين لم تثقل أثقالُ المادّة كواهلهم، ولم تَعُقْهُم العوائق أو تقطعهم العلائق، ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَسِيرُ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ « سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ ». قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» وفي رواية الترمذي ” الْمُسْتَهْتَرُونَ فِى ذِكْرِ اللَّهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا”. في هذه الرحلة التي حدّت الشريعة معالمها، ووضعت صُواها، وأنارت محجتها، يؤكّد القوم على ضرورة الصحبة والتحذير من الانفراد، فلا يستغني السّالك على درب الهداية عن رفيق، وذلك لما شاهدوا للصُّحْبَة في الله والمحبة فيه من أثر في النفوس، تهذيبا وتزكية وترقية، فبمجالسة الصّالحين ومخالطتهم والاقتداء بهم تُوقَظ القلوب وتُطرد الغفلة وتتقوى العزيمة ويَزْدادُ الإيمان، فالقلب من القلب مستمدٌّ والروح من الروح تقتبس، والطبعُ كما قيل قديما سَرّاق. وهذا أصل عظيمٌ من أصول الدين، لم يبْتدعه القَوْمُ ولا اخترعوه، وإنما جدّدوه على حينَ تركه النّاس ونسُوه. فقد دَلَّ القرآنُ الكريم والسنّة النبوية على أهمية الصحبة والرفقة الصالحة على درب الهداية وخطر صحبة الأشرار الموجبة للانتكاس والانحطاط في مهاوي الخسران، فقد قال تعالى: “يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين”، وقال تعالى: ” واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياةِ الدنيا” وقال تعالى “الأخلاءُ يومئذ بعضهم لبعض عدوٌّ إلا المتقين”، وقال تعالى : “هل أتبعك على أن تعلمنِ مما علمت عُلّمْتَ رُشْدا”، وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله عليه وسلم قال : ” إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً. ووراء الصحبة درجة الأخوة والمحبة، وهي مقامٌ عال من مقامات الدين، ففي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” إنَّ مِن عبادِ اللهِ لَأُناسًا ما هم بأنبياءَ ولا شُهداءَ، يغبِطُهم الأنبياءُ والشُّهداءُ يومَ القيامةِ بمكانِهم مِن اللهِ تعالى، قالوا: يا رسولَ اللهِ، تُخبِرُنا مَن هم؟ قال: هم قومٌ تحابُّوا برُوحِ اللهِ على غيرِ أرحامٍ بَيْنَهم، ولا أموالٍ يتعاطَوْنَها، فواللهِ إنَّ وجوهَهم لَنُورٌ، وإنَّهم على نُورٍ، لا يخافونَ إذا خاف النَّاسُ، ولا يحزَنونَ إذا حزِن النَّاسُ، وقرَأ هذه الآيةَ: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}، وفي رواية: قَوْمٌ مِن أَفناءِ النَّاسِ، مِن نُزَّاعِ القَبائلِ، تَصادَقوا في اللهِ، وتَحابَّوا فيه. ومقام المحبة في الله مقام عظيم ومقصد جليل، وفي الحديث الصحيح في ذكر من يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: ” رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ”. هؤلاء الإخوةُ في رحلة المعرفة، المشتركون في طلب الحق، تجمعهم المحبة وتربطهم النّصيحة، فكل واحد منهم للآخر مرآة يبصر فيها نفسه، تتسامى أرواحهم بأحوالهم وتستقيم أفعالهم بنصائحهم، حتى يصير كلّ واحد منهم للآخر مُرشدا ومُعينا، فتسهل عليهم الطريق ولا يعوقهم ما فيها من المجاهل التي قد يتيه به من لا دليل له ولا تخترمه المداحض التي قد يزلق فيها من لا معين له، ولا يجْتالُهُم عن قصدها ما يُلْفى على جانبيها من أسباب الغواية ودُعاة الضلال. ومن ثمّ اختار جلُّ الصوفية القول باشتراط صحبة الشيخ الكامل المجرّب المحقّق، الذي سلك الطريق فعرفها فصار دليلا للمقتفين، وزكت نفسه واتقدت بالأنوار بصيرته فصار مقباسا يؤجج أنوار صدور السّالكين، قال ابن عاشر: يصحبُ شيخا عارف المسالكْ يَقِيهِ في طريقه المهالكْ يذكره الله إذا رآهُ ويوصلُ العبدَ إلى مولاهُ يرشده بقوله ويأتسي بفعله ويمدّه بهمّته، يتأدّب بآدابه، ويحلّ به المنازل، ويجتاز به المراحل، حتى يوصله إلى الغاية المنشودة. فكما أنّ الفقه يحتاج إلى شيخ كامل لإرشاد الطالب إلى مواطن الاشتباه فكذلك علم أحوال النفوس وأمراض القلوب يحتاج فيه إلى شيخ قد عرف أحوال التقوى وسبر حالات النفوس وخبرها. وهذه مسألة عند العلماء لا تخرج عن مسألة الصحبة المدلول عليها بحديث سلمان وأبي الدَّرْدَاء، ففي البخاري عن أبي جحيفة أنه قال آخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا جميعا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ: صدق سلمان”. وقد بنى الفقهاء على هذا الحديث مسألة جواز إفطار الصائم في التطوع بأمر الشيخ. قال في المختصر (إلا – لأمر – كوالد وشَيْخ وإنْ لمْ يحلفا). وفي الشروح أن أمر شيخ الصُّوفيّة الذي أخذ عليه العهد أوْلى. إنّ ظُهور المُصلحين في الأمّة الذين يُجَدّدون للنّاس إيْمانهم بنفثهم في الأعمال روحها وربطهم بينها وبين مقاصدها الحسنة، مِصْدَاقٌ للوَعْد النّبويّ الشريف. فعندما يقع الانبتات الذي تحدَّثَ عنه الإمام الغزالي بين حقائق الأعمال وصورها، فلا يبقى منها إلا رسومها ويستغني الناسُ بقشُورها، يقيّض الله للمسلمين من يدلّـهم عليه، ويجذبهم إليه، بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن هؤلاء الأعلام الهداة المهديين بعد عصر الصحابة حبيب العجمي وداود الطائي وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وذو النون المصري ومعروف الكرخي والسّري السقطي والحارث المحاسبي ثم جاء الإمامُ الجنيد، فأحيى الله به هذا العلم ومهّد منهجه السّنيّ ونفى عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ووضع أسسه النظرية، فكل من جاء بعده تبعٌ له في ذلك. وقد تبلورت تعاليمه في إطار جامع على يد شيخ التصوف الرياضي الإمام أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. ثمّ نضجت التجربة الصوفية في الأمة وفشت المدارس وتنوعت وصنفت التصانيف، وظهرت الخانقاهات والزوايا ووقفت عليها الأوقاف، وتشكّلت الطرق ذات البعد الإداريّ المنظّم، وهي في أصلها مناهج مستنبطة واختيارات اجتهادية وإلهامية، ضمن ما تتيحه دائرة الشريعة الرحبة، تستلهم من تعاليم شيخ مؤسّس. وهي في بُعد ثانٍ مُؤسَّسَاتٌ اجْتِماعيّةٌ، وتعاونيات خيريّة وتدابير إنسانيّة، توفّر لأعضائها البيئة المناسبة للسّلوك والتربية. فإنّ العَمَل الصّالح لا ينبت إلا في بيئته الملائمة، والنفوس الزكية لا تنمو وتزدهر إلا في الحاضنة السّليمة، التي تضمن لأفرادها أسباب العيش الحَلال وتشغلهم بشواغل الخير عن شواطن الشر. ورغْم ما قد يُؤْخذ على كُلِّ تجْربة إنْسانيّة من المآخذ وما قدْ يَعْتريها لدى التّنزيل من الانحراف، قليله أو كثيره، عن مقاصدها الأصليّة، إلا أنّ هذه الطُّرُقَ يشْهد لها التاريخ بدورها العظيم في نشر الإسلام والدّفاع عنه وترسيخ قيمه ومعانيه في النُّفوس. وهكذا لم يخْلُ عَصْرٌ من العصور ولا مصر من الأمصار من شيوخ تحقّقوا بميراث النّبوة في الإرشاد والتربية وقيادة النفوس في سَيْرِها إلى الحقّ، ينطقون بعلوم القوم، وينشرون بين الأنام مقاماتهم ويصفون للخلائق أحوالهم، فسقى الله بواسطتهم أناسيَّ كثيرا وشفى أدواء دويّة ونوّر قلوبا غلفا، وشرح صدورا وهدى بصائر عليها غشاوة. فمن أئمة الهدى الذين استنارت به الأمّة وكشفت الله بهم عنها الغمّة، الإمام أبو الحسن الشاذلي، مركز الدّائرة وقطب الرّحى، البحر الفرات الذي لم تزل الأجيال تلوَ الأجيال ترد زُلاله، فينقع صداها ويصدرها رواءً من العرفان، فمنه استقطبت الأقطاب، وبه خفقت على رؤوس السّادة من أتباعه ألوية الولاية. وقد أجمع أهْلُ عصره على تقديمه وسلموا له بذلك تسليما، فكانوا يحضرون مجالسه مقرين له بالتبريز وهم علماء الدنيا، وحسبك بمجلس تلفي به الإمام العز بن عبد السلام، وابن الصلاح وابن الحاجب وتقي الدين بن دقيق العيد والحافظ المنذري، فإنها الكرامة الظاهرة والشهادة الصادقة على علوّ مقامه وشفوف رتبته.

ظهر الشاذلي في عصر ماجَت فيه الفتن واضطربت القيم، والتبست المفاهيم، فادّرع التصوّف السنّي جلابيب قاتمة من بدع المذاهب الفلسفية، أذهبت رونقه وأحالت بهجته، وكادت تذره أثرا بعد عين، فأحيى الله بالشاذلي ذماءه وتدارك عثاره، وأقام سمك بنائه وأزاح عنه حنادس الشُّبَه، فوصل ما انفصل منه بأصله النّبوي، إذ “كلّ نور لا يوقد من سراج المشكاة النبوية فهو عين الظلمة”. ثم لم يزل وارثو سرّه من بعده على هذا المهيع الواضح، نجوما طوالع في مجرة العرفان، يقتفي هادٍ إثرَ هادٍ، ويحمل سيّدٌ عن سيّد، حتى طلع في سماء التوفيق مجدّد الطريقة ووارث سرّ الإمام الشاذلي، “والليث يسري سرّه في الفرهد”، سيدي محمد بن ناصر الدرعي، الذي نصر الإله به الشريعة، وأحيى به السنة وأخمد البدع، وقد وافى في عصر دجت فيه ظُلَمُ الضلالة ووري زند الجهالة، وطمست معالم الدين، و”باض النّعام بدور منه أدراس”، فغدت ببركته ودَعْوتِه السّنّة الغراء مسفرة ضاحكة مستبشرة. ولنجمل القول في القوم، ولننشد مع ابن عطاء الله: تمسّك بحبّ الشاذليّة تلقَ ما ترومُ وحقِّق ذاك منهم وحصِّلِ ولا تعدوَنْ عيناكَ عنهم فإنّهم شموسُ هدى في أعين المتأمّلِ

*** من هذا التراث الروحي الثري ومن هذا الأفق العليّ تبدّت مشارق أنوار الطّريقة الأغظفية، في هذا القطر المبارك، على يدِ “شيْخِ الشّيوخ” و”سلطان الأولياء” الشيخ محمد الأغظف بن حمى الله بن سالم الدّاودي الجعفري. فهو المعلّم الأوّل والأرومة التي طابت بطيبها الفروع. فانتفع المريدون بتربيّته وشهد الأكابر بعظيم خصوصيته، وحسبُك بالشيخ سيدي المختار الكنتي والشيخ المختار بن أحمد بن عثمان التنواجيوي، فالنقل مشهور محفوظ برواية العدول عنهما، بثنائهما العطر عليه وإشادتهما بفضله[2]. بل لا يكاد يُلفى أحد من أهل عصره فمن بعدهم من العلماء المقيمين لشعائر الدين، ولا من الأولياء العارفين، إلا له به نوعُ من التعلّق وله إليه ضرب من الانتساب، بل كثير منهم نالوا الفتوح السَّنِيّة ببركة صُحبته ومحبّته، ومن ذلك أن الشّيخ محمد فاضل بن مامين، وناهيك به جلالة قدر وعلوّ منزلة، نقل عنه تلميذه اليعقوبي في الضياء المستبين أنه زار ضريحه بأمر من والده، يحمل رسالة وهدية، فنال خيرا كثيرا وفتحا عميما، وفي هذه الزيارة قال قصيدته التوسلية الشهيرة: يا ربنا بصاحب الضريحِ قطب الزمان الأغظف النّصيح الخ وقد كان الشيخ محمد فاضل يُعطي ورد الشّيخ محمد الأغْظَف، كما جاء في المعسول رواية عن الشيخ أحمد بن الشمس الحاجي عن الشيخ ماء العينين رحمهم الله جميعا. وكفى شهادة للشيخ محمد الأغظف ما رزقه الله من الفَتْح في تلاميذه، فهو المقدمة وهم النتيجة، والنتيجة أبد تابعة للمقدمات، رفعة وخسة، والفرعُ يدلُّ على طيب أصله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وما في المبتدإ من الانبهام يزيله الخبر. فمنهم العلماء المدرّسون أهل السنّة والاتباع، الماثلة آثارُهم للعيان، ومنهم الصلحاء المربّون المحفوظة مآثرهم في الأذهان، كالشيخ محمد الأمين ولد الطالب عبد الوهاب الفلالي والشيخ الشريف سيدي محمد بن أحمد الأسود، والشيخ المختار بن الطالب أعمر بن نوح البصادي وغيرهم. وبالجملة فإن قدر الشيخ محمد الأغظف عالٍ وذكره سام، على أن أمرَهُ مبْنيٌّ على الخفاء، فقد كان في حياته مجبولا على حبِّ الخمول والتواضع، يتستّر بأحواله الظّاهرة، معرضا عن زينة الدنيا وزهرتها، مُقْبِلا على شأْنه، فهو كما قال الشيخ عالي بن آفه قد تشبّع من العرفان حتى غدا كالسّقاء الممتلئ، لا يُسمع له صوت. وقد ورث هذه الحال من بعده أئمة مهديّون نشروا الدّين في البلاد وبثوا العلوم بين العباد، فكم من تائب ثاب إليهم فتغيّرت أحوالُه وتبدلّت، وأصلح وأناب، وكم من غافل تيقّظ وجاهل تبصّر وكأيٍّ من قلب كجلمود الصخر أو كالليل البهيم لانَ للحقّ وتنوّر بالحقيقة، فبنحو هذه الآثار الجلية، يظهر لذوي الأبصار السليمة فضلُ أئمة الطّريقة الدالّين على الله بالله. وما زال نجم إثر نجم منهم، حتّى تأدّت الوراثة إلى المعلّم الثّاني،لشّيخ محمد محمود الخلف بن الشيخ سيدي أحمد البصادي، ملتقى بـَحْرَيْ الحقيقة والشريعة، كما قال الشيخ عالي بن آفه: فإن تجارهِ بشرعٍ آبي * يُنْبِئْكَ ما خفي من الأنداب وإن تُبَاهِ في الحقيقة البَهِي * وخُضْتَ مَعْهُ في البحار تنتهِ يقولُ حين لم تُحِطه خُبرا * إنك بي لن تستطيع صَبْرا خلاصة القوم وواسطتهم، أظهر الله به أنوار سلفِه الغُرِّ الـمُتقدّمين، شيخه أبيه الشيخ الكبير سيدي أحمد بن عمار بن الناه، وشيخه الشيخ المختار بن الطّالب أعمر بن نوح البُصاديّين، ومهّد به الطريق للـخَلف المتأخّرين على يد أبناءه الأعْلام وخلفائه الكرام، فنفع الله بهم البلاد والعباد. وقد عرف رضي الله عنه بالفناء في الله، حتى إنه ليغيب عن المحسوسات رأْسا، فلا يبقى له حظٌّ من جميع الأمور إلا إلى الله تعالى. ومن هذا القُطْبِ انبجست ينابيع المعرفة التي رَوَّتْ ظماء السّالكين في كافّة أنحاء العالم. *** وسيجد القارئُ في هذا الكتابِ صورةً مُقَرَّبة عن هذه الطّائفة من المسلمين، رُسِـمَتْ بيَراع المحبّة ومدادِ حُسْن الاعتقاد، على أنّها محبّة لم تحفز على الغُلوّ، وحسن اعتقاد لم يحجز عن الإنصاف. وسأكتفي في هذه السّانحة بثلاث كلمات مقتضبة، عن أنواع الجهاد في هذه الطريقة، جهاد النّفس وجهاد العدو وجهاد العمران. وذلك أن مدار طريق القوم على التحقّق بمفهوم الجهاد بمعناه الشامل، فالجهاد في الإسلام يغطي ثلاثة ميادين: مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان والنفس، وجهاد العمل. فأما المعنى الأول فمعلوم مشهور، وأما المعنيان الأخيران فقد وردا في أحاديث منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن فضالة بن عبيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل.” وقد عنون به الإمام البخاري أحد أبواب جامعه الصحيح. وقد جاء في حديث ضعيف رواه البيهقي عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال- عند عودته من آخر غزوة له، غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وفسّره بمجاهدة الهوى. وفي الحديث مقالٌ ورجّح ابن حجر أنه من كلام إبراهيم بن أبي عبلة، وليس بحديث. وخدمة الوالدين جهاد قال عليه الصلاة والسلام : “ففيهما فجاهد”، متفق عليه. وفي الحديث الصحيح عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فرأى أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله وسلم: ” إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان”. ومن هنا عرّف الشيخ تقي الدين بن تيمية، في اختياراته التي جمعها البعلي، الجهاد بأنّه شامل لكافة أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، والتي منها: محبة الله، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر، والزهد، وذكر الله تعالى ومنه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة والمال.

*** فأما مجاهدة النفس فذلك ربع عزة القوم ومجرّ عواليهم ومجرى سوابقهم، فما إن لهم غير محضِ الإخلاص غايةٌ، وإنَّ لهم لغيرةً على الباطن كما يغار الكريم على الحريم، فلا يطلعون عليه متحسّسا ولا يتسوّر عليه متجسّس، بل ينأون بأعمالهم عن سوق الحظوظ وتجاذب الأهواء، ويستنكفون عن إضاعة العمل بالمراءاة والتسميع، ويستترون بأحوالهم العادية عن غير الحاذق البصير، ويتخفون بحُجُبِ الطَّبيعة عن الظهور القاصم للظّهور، وفي هذا المعنى يقول الشيخ عالي بن آفه عن شيخه الشيخ محمد محمود الخلف: كفى من التَّفْتِيشِ ما قدْ وَكَفَا * فالشّيخُ مجبولٌ على حُبِّ الخَفَا ولا يقبلون للنفس حياةً، ولا يقنعون بدون إماتتها التامّة في سبيل الله، حتى لا يبقى لها أدنى وجود مع باريها. فشيخ الطّائفة ومعلمها الأوّل الشيخ محمد الأغظف: أماتَهُ الإلهُ في الحياةِ * وأظهر الحياةَ في المماتِ فموته بالخمول والتواضع، وظهور حياته بعلوّ مقامِه وبما أوصل في حياتِه وبعد مماتِه من السالكين، وبما سقى من المريدين. ويروى عنه رحمه الله أنه كان يقول عن نفسه تواضعا “أنا تحت أم البَيْنَهْ”، وهي نبتة صغيرة في غاية الالتصاق بالأرض. ومن مأثور كلامه كذلك : “من كان مفتخرا فلينتظر حتى يُوارى في القبر، فحينها فليفخر أو ليدع”. هذا المنهج الذي يقوم على إماتة النفس، وهضمها حتى تنمحي أمام القهر والأمر الربانيين، وتسلم بهما وترضى، فتسلب الإرادة سلبا كاملا حتى كأن لا إرادة أصلا لدى المريد، هو الذي جعل الشيخ عالي بن آفه يقول ناطقا بفضل تربية شيخه الشّيخ محمّد محمود الخلف: “ما من شيخ إلا وله في تهذيب النفس أثَرٌ، بيد أن شيخي – أنا – يسلخ النّفس سلخا حتى لا يذر منها شيءا”. وبهذه المجاهدة رام الغُظف التحقّق بمقام التوكُّل ليبلغوا فيه التحقُّق التَّام والتمكُّن الأكمل، فلم يكونوا يقنعون من هذا المقام بالاسم، بل يسعون إلى تجسيده في أحوالهم وأفعالهم، والتوكّل مقام موسوم بمحبة الله لصاحبه ، وصاحبه مضمون الكفاية من الله كما نطقت بذلك الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، قال تعالى : “وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين” وقال تعالى: “إن الله يحبُّ المتوكّلين” وقال سبحانه :” ومن يتوكّل على الله فهو حسبه”. مع أن التوكّل كما قال الغزالي غامض من حيث العلم شاق من حيث العمل، ولا يقوى على كشف هذا الغموض ومكابدة هذه المشقة إلا “سماسرة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله بأنوار الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما شاهدوه من حيث استنطقوا”. وتلك حال أئمة الطريقة الغظفية، فلقد راموا الجمع في تحققهم بهذا المقام بين مقتضى التوحيد بقطع ملاحظة الأغيار والتوكل على الواحد القهار، وبين مقتضيات النقل والعقل في عدم مراغمة الأسباب والجرْيِ على وفق سُنن مسبّب الأسباب، والتقلّب في شؤونهم وفق ما اقتضاه الوقتُ وأعطته الحال من غير تكلُّف ولا ادعاء. فشيخ الطائفة الشيخ محمد الأغظف رحمه الله كان من السائحين المنقطعين المتحققين في مقامات التوكّل، متمثلا لما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لو أنكم تتوكّلون على الله حقّ توكُّله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاناً “. ومن مواقف القَوْم الجميلة المعبّرة عن صدق إيمانهم وعلوّ مقامهم واعتمادهم على مولاهم سبحانه وتعالى، ما رواهُ الثقاتُ أنّ الغُظْفَ لما اقترب المستعمر من آدرار، شقّ ذلك عليهم، وساورهم قلق وخالجهم تهمُّمٌ على الشّيخ محمد محمود الخلف رضي الله عنه، وأخذوا يتداولون في ما ينبغي فعله، والمرجفون من حولهم يشيعون الأخبار، لما اشتهر به الغظف من المشاركة في المقاومة ودعمها، ففَطن لهم الشَّيْخُ رضي الله عنه، ولاحظ ما هم عليهم من الهمِّ، فقال لهم مطمئنا ومتحدثا عن حالٍ: ” مَحَدْ مُولانا حَي، لا يخاف عليّ حَدْ، فإنما أتوكّل على الحيّ الذي لا يموت، فما دام هو المدبر لخلقه والأمرُ أمرُه، فلا ينبغي لأحد أن يخاف عليّ”. على أن الغُظف لم يكونوا ينتحِلون هذه الأحوال أو يتكلّفونها بل ظاهر أمورهم الجَرْيُ على الأسباب المشروعة من غير ركون إليها ولا اعتماد عليها، فاشتغلوا بعمران الأرض بالزراعة وغيرها، بل كان منهم من بُسِط له في الرزق بفضل الله ومنّه فما رأوا في ذلك ضيرا ولا اعتبروه نقصا في التوكل، لأن التوكل حالة قلبية، قد تحصل لدى المتسبب، كما قد تنتفي لدى المتجرّد. *** وأما مجاهدة العدوّ الظاهر، فلقد كان الغُظف أهل الجود بالنفس كما هم أهل المسالمة التامّة مع الناس، ما إن حفظ لهم حديثُ سبة أو فعل طيش، بل دأبهم العفو والصفح والمغفرة، والمسالمة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” وفي رواية صحيحة “من سلم الناس من لسانه ويده”، بيد أنهم عندما تعيّن الدفعُ لم يكعُّوا وبذلوا أرواحهم واسترخصوا أنفسهم في سبيل الله، فشاركوا في المقاومة الوطنية في مرحلتها الوحدوية. فأول ذلك ما قام به الشريف الغظفي سيدي ولد مولاي الزين من قيادة السرية المشهورة التي قتلت كَبُّولاني، وقد كان الشريفُ فيما بلغنا يحمل سيفا أعطاه إياه شيخه الشيخ محمد محمود الخلف رحمه الله. ثم شارك الغظف في يوم النيملان، يوم 5 نوفمبر 1906، وكان يوما مشهودا اجتمع فيه الموريتانيون من كلّ أنحاء بلادهم لمقاومة المستعمر، وأوفد إليهم السلطان من المغرب نائبا عنه من أهل بيته، فانتصروا وهزموا عدوهم. وقد قدم وفدٌ من القُظف في الحوض، من المساعيد، للمشاركة مع إخوانهم في تكانت، وقدموا على الشيخ الغزواني رحمه الله ضمن وفد الحوض الذي يرأسه الأمير اعلي ولد المحيميد، فأكرمَ الشَّيْخُ نُزلهم وأحسن وفادتهم. ومن شهداء يوم الدار بتجكجه الشّيخ محمد المختار ولد الشيخ الخلف رحمهما الله، وقد حدثني شيخنا رضي الله عنه أنه كان يستهدِفُ أثناءَ المعركة لرمي العدوّ ويتعرّض لهم، فصار الغُظْف يقولون له “يابن شيخنا انحنِ لا يصيبوك”، فيقول “اليومُ ليس يومَ الانحناء”، فأصابته رصاصةٌ فمات شهيدا رحمه الله. ومن الغظف طائفة اختارت الهجرة لما تغلّب المستعمر على البلاد، بينما ارتأى الآخرون ضرورة الإقامة، فما رُوِيَ أن أحدا من الفريقين عاب على الآخر صنيعه واختياره، فيروى أن الشيخ الشريف محمد الأمين ولد زيني عرض على الأمير المشظوفي العادل محمد المختار ولد محمد محمود الجهاد، فلم يجبه إليه لعجز المسلمين وتفرقهم وضعف عددهم وعتادهم، فهاجر الشريف بمن معه من الغظف، وأخبار هجرتهم واستقرارهم في المشرق مشهورة، سيجدها القارئ بشيء من التفصيل في هذا الكتاب. وقد شاركوا في حركات المقاومة في البلدان التي مرّوا بها وأظهروا حيثما حلّوا شجاعة وإقداما عظيمين، فيروى أنهم شاركوا في بعض المعارك، وكان قائد الجيش حاضرا يشرف على ساحة المعركة، فدارت رحى الحرب وحمي الوطيس، فقال القائد للشيخ محمد الأمين: يا شيخ إنّي أرى أصحابك قد انهزموا، فقال كلا والله لا ينهزمون فهم الأشدّاء من أبناء العرب، ثم ما لبثوا أن انجلى القسطل، فإذا بهم صامدون، وقد أحاط بهم العدوّ من كل جانب، فقال القائد إعجابا بما رأى : “يا ليتني كنت من المحلّقين”. *** أما جهاد العمل والعمران، فإن للغُظْفِ به عنايةً كبيرة، فإن من شأن أرباب الصدور الذين أقامهم الله في الناس مثابة للتربية ومهوى للأفئدة، أن تسمو بهم همهم العالية إلى أعمال البر المتعدية، فهم وإن كانوا في الدنيا من الزّاهدين، إلا أنّ المسؤولية التي أناطت بهم الحال، تبعثهم على البحث عن الكسب الحلال، الذي به قوام عيشهم وعيش من يتعلّق بحضرتهم من آلٍ ومريدين وطلاب وجيران، وقوت من يلمّ بهم من ضيف وابن سبيل، وحاجة من يقصدهم من مُعْتَفٍ ومُعْتَرّ. وهذا هو أحسن الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوسّل إلى طاعة الله من صلة الإخوان أو التعفّف من وجوه الناس، و”خير النّاس أنفعهم للناس” كما في الحديث، وكما قيل “عبادة الرجال منافع المسلمين”. ولقد اتخذ الغظف العمل شِعارا، والخدمة دثارا، فنبذوا البطالة وامتهنوا أنواع الحرف كالزراعة والتجارة، فحققوا بذلك اكتفاءهم الذاتي، وسدّوا حاجاتهم، فتفرغوا لما خلقوا له من عبادة مولاهم العلي. فالعمل عندهم فضيلة أخلاقية لتربية النفس وتزكيتها، وهو واجب ديني أمر الله به عباده، وهو قيمة حضارية بها تتحقّق الخلافة في الأرض، وقد كان للنّساء كما لأشقائهن من الرجال، دورُهن البارزُ في الخدمة والعمل. وسيجد القارئ هذا الجانب مفصلا في بعض أبواب الكتاب. ونورد هنا شهادة للحاكم الفرنسي روجى بيرى Roger Pierret حول أنشطة زاوية الغظف في لغويرقة، والتي تعتبر نموذجا لما كانت عليه أخواتها من حضرات الطريقة في آدرار وتكانت والأردن وأضنة، قائلا: (في مجال الزارعة، تنبغي الإشارة إلى جهود الغظف المميزة. فالغظف أناسٌ هادؤون يمتازون بالصدق والصراحة وبالمثابرة والجدّ في العمل، وتلك خصال نادرةٌ في المُجتمع… الجميعُ يعْمَلُ في انتظام مثالي، فلكلِّ واحدٍ مُهمّته الخاصّة المحدّدة له بوضوح…ومن حصاد مزارعهم قوتُهم وصَدَقاتهم كما يتبرّعون للآخرين بما يفضل عن حاجاتهم …وإنّ هذه الجهود التي يقومون بها في إعمار الأرض لتستوجب الإشادة وتسحق المساعدة). هكذا حقّق مشايخ الطريقة والمريدون المخلصون من الغُظْف نموذجا حيّا من المدينة الفاضلة، التي لا يسعى أهلها إلا في الحقّ، من أفعال البر التي تنجي في المعاد أو تنفع العباد، الحقُّ سَعْيٌ في المَعَاشِ البَادِي حِلا وفي حَسَنَة المعادِ على حد قول الشيخ المختار بن بونه الجكني، ففي حضرات الغظف اجتمعَتْ معاني التربيّة والتغذيّة الروحيّة والجسديّة.

*** على أنّ هذه حكايات سمعناها من ثقات، لم نصدر في ذكرها من منطلق التزكيّة، فلا نزكي على الله أحدا، هو سبحانه وتعالى أعلم بعباده، وهو حسيبُهم جميعا، نسأل الله أن يمنّ علينا وعليهم بالمغفرة والرّحمة. وإنّما لكلِّ عَصْرٍ تحدّيا، وإن تحدّي عصْرِنا هو المحافظة على الأخلاقِ ، فلعلّ هذا الكتاب وما حواه من نشر الفضائل وإظهار الخير يسهم في الدعوة إلى إحياء ما ضمُر من القيم، وتجديد ما اندرس من الفضيلة، فإن أخبار الأولين وسير الصالحين، تحيي القلوب وتوقظ النفوس وتغرس في وجدان الناشئة علوّ الهمة وتسمو بهم إلى معالي الأمور، (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب). كما أن الأمة محتاجة إلى تجديد الإيمان وربطها بغذاء الأرواح، والإكثار من الذكر الذي هو مفتاح تزكية النفوس؛ فالأمة تفتقر إلى مرشدين ربانيين يحيون وظائف الذكر ويرقون في مدارج السلوك إلى مقامات الزهد والصبر والشكر: حتى بدَتْ لهُم شموسُ المَعْرِفَهْ رَأَوْا مُـخَـدِّراتها مُنْكَشِفَهْ كما قال الأخضري. فتشرق السرائر وتستقيم الظواهر فتتطهر القلوب من الغلّ والرياء وتتنزه الألسنة من الغيبة والفحشاء. ولهذا فإني أوجّه دعوة لتجديد هذا العلم بإيضاح فضائله، وتفصيل مسائله، ووضعه في صحيح إطاره وإظهار ما ألصق به مما ليس داخلا في حقيقته، ولا موافقا لطريقته. فبذلك تحيى القلوب وتشرق الأرواح، وفي ذلك حياة الدّين، لأنه إحياءٌ لعلوم الدّين، وهذا التجديد المنشود يبدأ بإزالة الجفوة بين الفقه والتصوّف فهما صنوان و”شقيقان في الدلالة على أحكام الله تعالى وحقوقه” على حد عبارة سيدي أحمد زروق. وفي الختام أسأل الله أن يتقبَّل ممّن كان سببا في هذا العمل المبارك الذي جاء على حينِ افتقارِ السّاحة إليه، فسدّ خَلّة في المشهد الثقافي، وأن يجزي من تولّوا هذه المهمّة البحثيّة الأُنُف، وأن ينفع به القرّاء، والأملُ معقود على ما يلي هذه الطبعة من طبعات أن تكمل ما كان من نَقْصٍ أو تُصَحِّحَ ما كان من خطإ.

الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيَّه أكناف غَازَهْ، 26/ 10/2020

[1] حديث صحيح على شرط الشيخين و أخرجه الترمذي (3790)، وابن ماجه (154) واللفظ له، وأحمد (12927). [2] انظر كتاب “سيرة الشيخ محمد الأغظف” للشيخ بونا عالي بن بانمُّ.

|

|||